|

74152| 29

|

[OverLord] Cura经验参数设置教程【OverLord版】 |

|

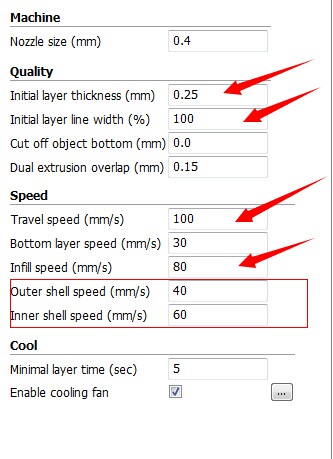

Step3:Advanced setting Advanced setting当中的参数不需要经常改动,设置是一旦设置好了几乎可以不用再改动了。这里可能最为重要的参数就是Initial layer thickness了,首先我解释下这个参数的含义:这个参数是在第一层打印的高度,按照正常逻辑来说打印高度应该是用户设置的层厚才对。但是可能根据打印平板的不同表面质量来说,可能刚刚好的层厚并不能保证第一层以很好的质量粘在平板上面,所以提供了这个参数给用户进行设置。OverLord机器内部固件设置是在自动调平所测得的喷头与打印平板接触之后增加一个0.2mm的Offset,即使GCode文件内部的首层坐标的这个值并不会叠加0.2mm的Offset,这个Offset是针对机器内部的。 那么这个值具体的使用方法是常规可以设置每层的层厚,也就是说直接根据用户设置的层厚动态的设置第一层的打印高度。但是如果说实际打印过程当中如果发现第一层不能很好地粘接在打印平板上面或者是粘结平板太过于牢靠了以至于很难摘除模型,前者就需要重新调节打印平板使平板与喷嘴之间的距离更近,后者只要增加这个Initial layer thickness值(经验是0.05mm地递增)。这里需要注意的是根据使用经验和调平结果来说,其实喷嘴距离打印平板比较近的可能性远大于距离比较远。而且这个参数其实经验丰富的用户还可以通过修改这个值去控制第一层与平板的距离,然后既可以保证打印件比较牢靠地粘结在平板上也能保证很容易被铲子撬起。所以有的时候这个参数还是有必要的而且很重要的。  Initial layer line width这个参数不推荐改动,它的存在意义是修改第一层的挤出率,来增大首层与打印平板粘结的牢靠度或者说是保证打印件与平板粘接住。但是实际的测试中发现100%的挤出率已经能够保证粘结平板,而且这个问题主要是由于用户没有控制好喷嘴与平板之间的距离。 Travel speed 这个参数是一些在打印过程当中需要跳线的区间喷头的移动速度(此时挤出机构会控制材料回缩),推荐值100mm/s。 新版的Cura当中,为了兼顾高打印质量以及快速打印的最终结果,将外壁区分开,分解成现在的Outer shell speed和Inner shell speed。顾名思义,一个是最外层的外壁和与内部填充紧密相连的内壁Inner shell speed,一般性推荐设置外壁比较慢的打印速度30~60mm/s,内壁相应地比外壁增加20~30mm/s。(当然了,如果用户直接使用单层壁厚shell thickness为0.4mm就不存在内壁了) |

|

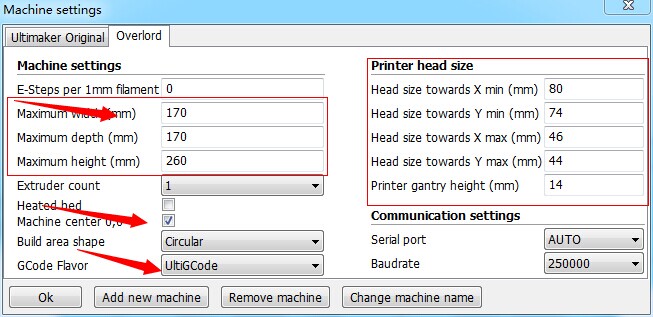

Step1: Machine setting Machine setting是机器的最基础的设置,此页面内部的设置直接影响到机器的正常运作,在左边的红色线框内部的参数值是机器的固有机械参数,用户需要严格按照标准的值设置,不能够任意修改,这些值的意思是机器的打印尺寸,170mm的打印直径,260mm高这样的一个圆筒。下面的Machine center 0,0,0同样一定要勾上,Rostock型式的机器的原点中心是打印平板的中心,与常规的机器的原点是不同的,这个选项如果没选,软件生成的坐标全部都是正的坐标值,如果是比较小的模型还可能够打印的出来,但是如果比较大的模型打印,由于机器内部有打印尺寸限制,模型将不能够被完全打印的出来。所以这个选项是一定要被选上的。 Gcode Flavor是机器生成Gcode的类型或者说是种类,这一个选项推荐使用UltiGCode。UltiGCode内部不但包含了解析模型的三维坐标信息,还包括了根据软件计算得出的实际的打印时间以及耗材情况,丰富了机器的UI界面,能够帮助用户更加了解实际打印结果。而且材料的温度直径等信息都是直接集成在机器内部,不再需要在软件单独的设置,在OverLord机器当中,用户可以设置不同供应商的材料包括打印温度、加热板温度、挤出率等参数,设置好了并且保存之后就无须每次单独对参数进行设置了。 OverLord打印机对于UltiGCode的处理包括打印操作界面会显示实时的打印耗时,以及待完成的所需时间,进度条显示,相对早期的技术更人性化。  Printer head size主要是喷嘴相对于打印移动平台所处的位置,在多物体单独打印的过程当中保证喷头不会与上个打印件接触,所以这里只要按照右边的红色线框内的参数设置就好了。 |

|

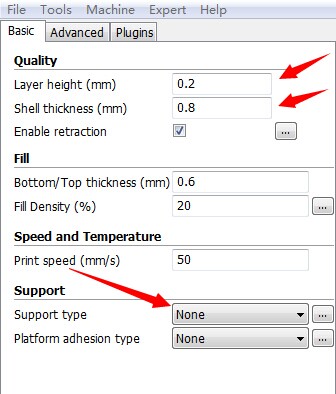

Step2: Basic setting 这一页面的设置是针对不同模型可能设置的改动最为频繁的一些选项,比如说根据模型的大小经常要改动层厚(Layer height)以及内部填充的比率(Fill density)  一般性常用的层厚推荐0.15mm,如果打印很大的模型或者对于精度要求不高的推荐考虑0.2mm或者更大;内部填充常用的推荐20%,对于打印机强度要求比较高才推荐适当增加,这个参数是综合打印时间、强度、打印效果来说比较合适的一个值。 Print speed是一个全局打印速度的设置,根据实际打印效果来考虑,保险起见推荐不要设置太高,50mm/s就可以了,过大的打印速度可能造成机械的震动,影响打印质量。 |

|

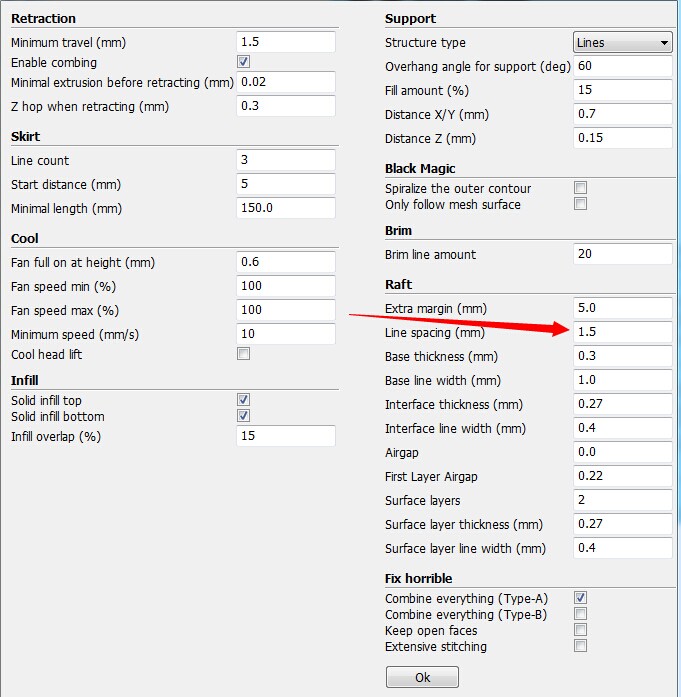

Step4:Expert setting Expert setting可以理解成专家设置,里面的每一个参数其实都是为了软件内部的一些功能进行优化的或者说是功能内部的详细参数设置。 这里不做过多介绍,因为几乎上面的所有参数都在早期的设置当中有讲解过,而且很多参数其实使用默认参数就可以了,这里我仅选择几个特别重要的参数进行说明。 首先是在左上角的Z hop when retraction,就是当机器默认回缩的时候,会将喷头向上抬起然后再移动到下一个打印点并且降到原始高度打印,这个功能推荐使用,打开很简单只要添加一个高度就开启了,推荐0.3mm。这个功能的作用是有的时候喷头直接移动到下个打印点可能会撞到模型本身,可能导致模型表面质量受损,直接撞开模型,模型表面错位以及电机失步等很多种情况的发生。 然后接下来是Line spacing,这个值主要是修改Raft的首层井字格接触打印平板的密度,默认设置其实是3mm,但是推荐使用更密的1.5mm,因为这样可能更加保险,使得Raft能够更加牢靠。  |

沪公网安备31011502402448

沪公网安备31011502402448© 2013-2026 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 Licensed